小提琴名曲欣赏

萨拉萨蒂 卡门幻想曲

萨拉萨蒂卡门幻想曲编号作品25,全名为「依歌剧卡门主题而作之演奏会用幻想曲」,当初是题献给维也纳音乐院院长、同时也是小提琴家的黑尔麦斯柏格(Joseph Hellmesberger)。其旋律乃取自歌剧中第四幕的阿拉冈舞曲、第一幕的哈巴内拉舞曲、以及第二幕的吉普赛之歌和响板之舞,透过各种艰难的小提琴演奏技巧而改编之。

(更多…)

爱的赞礼 埃尔加

如果让英国人听到「埃尔加是亨德尔之后,两百年来最伟大的作曲家」之类的言论,他们或许会为他们在古典音乐史上留下两百年来的空白而感到无奈与惋惜。不过埃尔加的出现,的确为英国人挣了一口气。

(更多…)

肖松 音诗

《音诗》是肖松创作末期(1894-1899年)的主要成果之一。在这时期,由于结识一些象征派诗人,又接触到俄罗斯作家如屠格涅夫、陀斯妥耶夫斯基和托尔斯泰的作品,他那潜在的悲观情绪有所抬头。《音诗》以屠格涅夫的一则短篇故事为基础(具体指的是哪一则,我们不得而知),表达肖松内心世界的一种不容易捉摸和近于病态的压抑之感。

(更多…)

圣桑 引子与随想回旋曲

圣桑 引子与随想回旋曲-回旋曲是便于灵活掌握的一种体裁,由于其中的基本主题叠次反复,又有众多插段充分对比,容易写得轻快而辉煌,因此常被用作多乐章作品的终曲。但是,回旋曲也常用以构筑单乐章作品,在这种场合中,它往往用来探索一种独奏乐器的技术可能性,而且时常采用引子加回旋曲的形式。圣-桑为独奏小提琴与乐队而写的《引子与随想回旋曲》是这样,门德尔松的钢琴独奏曲《随想回旋曲》实际上也是这样。

(更多…)

贝多芬 G大调浪漫曲

贝多芬的G大调、F大调浪漫曲都是在同一时期创作的,作于1802年秋天至1803年间。这两首浪漫曲都采用回旋曲式写成,不追求技巧的夸张,而是强调优美、抒情的格调,而且配器都使用小规模的乐队编制,管乐器用了一支长笛、二支双簧管、二支大管、二支圆号,再加上弦乐全部,古典风格浓郁,故有“姐妹篇”之称。

(更多…)

莫扎特 D大调小步舞曲

科雷利 福利亚变奏曲

《福利亚》变奏曲是科雷利作品中最具代表性和最优秀的作品之一。《福利亚》是一首古老的,流传于葡萄牙、西班牙的民间舞蹈歌曲,早在14世纪就很流行,是一种慢速三拍子的独舞式双人舞,其特点是热情奔放而妩媚动人。

(更多…)

布鲁赫 苏格兰幻想曲

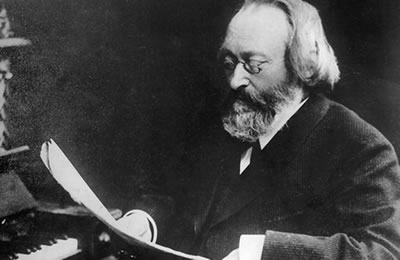

马克斯·布鲁赫

马克斯·布鲁赫

在布鲁赫的作品中,可以找到许多用民歌做素材写出的主题。他喜欢德国歌曲,苏格兰的歌调也常常使他着迷。据说布鲁赫创作这首《苏格兰幻想曲》时受到苏格兰一位文学家的作品的启发,而且乐曲中采用了一些古老的苏格兰民谣。大约于1879年完成。在汉堡由著名小提琴家萨拉萨特首演成功。于是,布鲁赫便将此曲献给萨拉萨特。

(更多…)

贝多芬 F大调第五小提琴奏鸣曲 (春天)

贝多芬

贝多芬

贝多芬写过9首小提琴奏鸣曲。这首F大调奏鸣曲是第五首,作品编号24,作于1801年,是他到了维也纳最初10年的作品,属于他早期稍晚一些的作品。这时贝多芬已经31岁,创作技巧已趋成熟,他的个性已基本形成,所以他那些无比热爱生活的炽热的激情,在这首《F大调奏鸣曲》中完全体现了出来。

(更多…)

塔蒂尼 G小调第十号小提琴奏鸣曲 被遗弃的狄朵

塔蒂尼

塔蒂尼

塔蒂尼出版的作品中有近40首奏鸣曲。继《魔鬼的颤音》之后,最有名气的奏鸣曲也就是这首《被遗弃的狄朵》。据同时代人说,塔蒂尼在未开始作曲以前很喜爱读古代的十二行诗,因此,他后来有些创作的灵感是来自诗中的内容的。

(更多…)

魔鬼的颤音 塔蒂尼

亨德尔 第六小提琴奏鸣曲

亨德尔

亨德尔

亨德尔第六小提琴奏鸣曲在形式上与第四及其他几首奏鸣曲是相同的,但第六奏鸣曲主调音乐占主导地位,这更加强了作品旋律的悦耳动听。

第一乐章,柔板。主题没有像第四奏鸣曲第一乐章那么宽广、宏伟,相对来说它比较柔和、抒情,旋律在E大调上奏出一个乐段之后,主题展开时特别标出“甜美”的术语并用弱奏转人其关系小调,音乐更加缠绵而富有感情,只有主题转回E大调时,音乐才逐渐宽广起来,最后在柔情中结束。整个乐章音域不宽(不到两个八度),在小提琴中音区奏出,犹如人声歌唱那样优美动人:

(更多…)